LES AMIS DU CINEMA de Romorantin peuvent offrir par leur programmation parallèle à la nôtre (ou la nôtre à la leur...) des séances de rattrapages utiles ou des compléments intéressants. Nous la présentons donc ici avec plaisir.

Rejoignez

les «Amis du Cinéma» !

les «Amis du Cinéma» !

http://cinepalace-romorantin.com/FR/15/les-amis-du-cinema-le-palace-a-romorantin.html

Berry républicain mercredi 14 octobre 2020

Berry républicain mercredi 7 octobre 2020

Rome est-elle le centre du monde?

Prévisionnement du 30/06/2020. CVL Palace, Romorantin.

———————————————————————

«Cittadini del Mondo»/«Citoyens du Monde» de Gianni di Gregorio.

Quatrième long métrage d’un cinéaste passé derrière la caméra à presque 60 ans («Pranzo di Ferragosto»/«Le Déjeuner du 15 août»..Une très agréable découverte de 2008!), «Cittadini del Mondo» nous ressert les mêmes ingrédients qui avaient si bien su flatter l’appétence de beaucoup de cinéphiles pour la Comédie italienne et ses «menus» de traverse...Gianni di Gregorio, lui même, campe à nouveau un personnage qui semble venu tout droit du vivier toujours renouvelé des types emblématiques du genre..Il est associé à deux compères (Ennio Fantastichini et Giorgio Colangeli) qui, eux aussi, renvoient à une culture cinématographique, donc à une attente, encore bien vivante chez beaucoup d’amateurs d’un cinéma typiquement calibré...

Et bien calibré, «Citoyens du Monde» l’est!.. Le film est certes plaisant, mais sans aspérités, plutôt lisse..Il a un charme d’où émane une sorte de parfum suranné, léger, non entêtant (amusant hasard-coïncidence avec la sortie en salle du beau film de Grégory Magne, «Les Parfums»!...qui n’est pas une comédie à l’Italienne!)... Le chemin suivi par le scénario avance en terrain connu avec des situations qui n’échappent pas au convenu, voire s’égarent un peu dans le répétitif... Un sentiment de déjà vu s’immisce fréquemment dans le ressenti (le mien, bien sûr) et vient affadir le plaisir que je me faisais de découvrir..et de vibrer avec une émotion nouvelle..

Concession à l’actualité, Gianni di Gregorio (réalisateur-scénariste-acteur) a introduit («plaqué», en fait) un quatrième personnage à son trio, celui d’un (trop?) gentil immigré malien..Pourquoi pas!..mais je n’ai pas trouvé que ça fonctionnait bien...Quant à l’idée centrale du film: Partir!..pour voir si l’herbe est plus verte ailleurs (air/rengaine connu!), elle tourne plutôt en rond (à vide?), confinée qu’elle est dans un cadre temporel étroit: 7 jours!..cadre qui est à l’image de ce «Cittadini del Mondo», contraint par une impasse, celle des bons sentiments..

Toutes ces limites formelles ne me font pas détester le film...Comme ses personnages, Il est «honnête», au sens où il ne cherche pas à être autre chose que ce qu’il montre...Peut-être ses mérites pourraient être reconsidérés après une nouvelle vision...Je ne m’y opposerais pas!

Alain Le Déan. (Sortie en salle 26/08/2020, Le Pacte)

<image0.jpeg>

Envoyé de mon iPad

Swinging East London...au temps de l’Impressionnisme?

Prévisionnement du 30/06/2020, CVL Palace Romorantin.

————————————————————-

«Rocks» de Sarah Gavron

On sait que le film à vocation sociale est une filière d’excellence en Grande Bretagne. Ce «Rocks», au titre inattendu, en apporte une nouvelle preuve.. Sarah Gavron, la réalisatrice, était déjà connue pour «Suffragette»/«Les Suffragettes» (2015), film engagé (et réussi!) sur le mouvement de lutte pour le droit de vote des femmes au début du 20ème siècle en Angleterre.. Loin d’être un retour sur un moment charnière de l’histoire du féminisme militant, le sujet de son nouveau long reste cependant dans une peinture sociale qui individualise un groupe de (très jeunes») femmes, encore d’âge scolaire, dans le Londres d’aujourd’hui..

J’ai bien sûr pensé à «Bande de Filles» (Céline Sciamma, 2014) pour le casting de visages inconnus qui apportent une caution d’authenticité à la volonté affichée de sortir des clichés de représentation..Évocation rapide car, si «Rocks», le film, partage avec «Bande de Filles» certains thèmes liés aux incertitudes et tourments de l’adolescence, sa tonalité est bien différente..Le titre renvoie au surnom du personnage principal, une ado de 15 ans d’un quartier populaire de l’Est Londonien (East London), scolarisée dans un collège (Comprehensive School) à l’étonnante mixité culturelle..

Le scénario repose sur les galères de Rocks, l’adolescente black, et de son adorable petit frère, Emmanuel, dont elle a la charge après la disparition inexpliquée de leur mère..Un groupe d’adolescentes de la même école forment autour d’eux un tissu d’amitié soumis à de fortes pressions dues à l’intransigeance de Rocks.. Le contexte ouvre les portes d’une possible dramaturgie marquée par la violence sociale et les racismes ethniques..Or, au contraire, les évolutions du scénario poussent le film vers tout autre chose. Presque l’image d’une société apaisée!

Beaux personnages que Rocks et Emmanuel, son frère! Vraies réussites du film..Les incarnations sont saisissantes, comme celles des autres ados de la «bande» (facilité de langage!).. Mon grand regret vient d’ailleurs: le rythme d’un montage que je qualifierai d’«impressionniste»! Chaque plan ne dure que quelques secondes..L’image semble constamment en mouvement!.J’avais envie de crier «Stop!»..Sans doute est-ce une volonté de coller, symboliquement, au monde instable qui nous entoure en rendant ses évocations éphémères..Il est vrai que je n’ai plus 15 ans!.. Dommage!

Alain Le Déan. (Sortie en salle en Septembre, chez Haut et Court)

Envoyé de mon iPad

Chanter faux peut dénaturer la chanson...Dommage!

Prévisionnement du 30/06/2020 au CVL Palace de Romorantin.

——————————————————-

«Sing me a Song» de Thomas Balmès.

Présenté comme un documentaire sur un pays méconnu, le Bhoutan, confronté à l’intrusion de la modernité (Internet!), «Sing me a Song» me pose un vrai problème... D’abord, de visée purement documentariste, point!.. Passées les premières séquences d’exposition qui font assez carte postale, le film singularise un jeune moine, Peyangki.. Celui-ci va rapidement être le point d’ancrage de ce qui s’apparente en fait à un docu-fiction...Certes la vie monacale et la marche du monastère apparaissent en arrière plan, mais c’est bien le personnage du jeune homme et son évolution qui vont devenir le centre d’un scénario très écrit, rejoignant ainsi une tendance, pour moi regrettable, celle d’un cinéma qui prétend capter le réel en l’habillant d’effets de réalité!

«Sing me a Song» aurait beaucoup gagné en jouant franc jeu, c’est à dire à ne pas dissimuler ce qu’il est dans sa forme: une fiction réaliste. Ses atouts étaient nombreux: un dépaysement assuré grâce à un fabuleux environnement, un jeune «acteur» jouant son propre rôle(?), un monceau de problématiques culturelles associées aux bouleversements causés par les technologies d’aujourd’hui (électricité, télévision, Internet, réseaux sociaux...).. De quoi nourrir une approche solide pour tisser une dramaturgie «sociale» et humaine au pays du Bonheur quantifié!.. Pourquoi alors, nous proposer un film qui semble avancer masqué?

Restent une mise en scène (!) plutôt efficace ainsi qu’une habile utilisation des attributs naturels d’une région du monde marquée par la profusion des couleurs en mouvement et des spécificités visuelles.. Le personnage de Peyangki, fil conducteur de l’histoire, est intéressant. Dommage que d’autres trajectoires (celle de la jeune femme rencontrée sur We Chat en est l’exemple principal) viennent interférer (lourdement, me semble-t-il!) avec les incertitudes du parcours de l’apprenti moine..

En conclusion, une impression très mitigée, doublée du sentiment que le film est passé à côté de ce qu’il aurait pu (dû?) être: une exploration sans fards d’un pays aux prises avec les «démons» de la modernité ou une fiction assumée qui serait le portrait en filigrane d’un pays, le Bhoutan.. (Sortie en salle, septembre 2020, Nour Distribution).

Alain Le Déan

Envoyé de mon iPad

De «L’esprit des Lois» au manque d’esprit, un seul pas, celui du titre!

« A dark dark Man » d’Adilkan Yerzhanov

Prévisionnement virtuel du 28/05/2020.

Je suis entré dans ce film avec le souvenir encore vif du précédent long du réalisateur kazakh, «La tendre Indifférence du Monde», œuvre atypique s’il en est, dont le titre (bel oxymore!) était tiré tout droit d’un passage de «L’étranger» d’Albert Camus... Clin d’œil à la culture française, coproduction oblige...(mais pas que sans doute, car preuve d’un rayonnement réel dans cette partie du monde!)... Symbole de dépaysement, visuel comme culturel, à la mesure d’un pays immense, le Kazakhstan (cinq fois la superficie de la France!) offre un cadre unique pour confronter la petitesse des hommes à la vastitude des paysages. L’âpre beauté des immensités naturelles provoque chez le spectateur une sorte de sidération que le microcosme humain brossé par un scénario aux contours incertains va rendre fascinant..

« A dark dark Man », le titre (pour moi problématique) de cette nouvelle coproduction Franco-kazakh m’a projeté d’emblée dans une dimension beaucoup plus formatée, sombre, très sombre, loin de l’irradiation solaire suggérée par la relation, inattendue il est vrai, avec l’univers du romancier français.. De fait, la tonalité de cette nouvelle plongée dans un univers de corruption est en accord avec le sujet: l’espace ouvert n’est plus l’amorce d’un romantisme désespéré, magnifié par le symbolisme des couleurs primaires et des métaphores visuelles. Il sert avant tout d’arrière plan au déroulé des turpitudes humaines et aux cultures de corruption qui ont gangréné tout le corps social... Paysages immobiles sur fond de tragédies sanglantes!..

Un couple improbable, ici aussi, est le moteur d’un drame d’aujourd’hui (comme d’hier?)..La même actrice, la superbe Dinara Baktybayeva, incarne une journaliste mandatée par un organisme international (officiel/officieux, la réponse n’est pas claire : volonté du cinéaste ou imprécision du sous-titrage?) afin d’enquêter sur de sordides affaires de viols et de disparitions d’enfants...Son prénom est Ariana!..Choix symbolique bien sûr!..Face à elle, un personnage d’enquêteur/policier, ancien soldat, Bekzat.. Introduit comme le stéréotype du «fonctionnaire»(?), simple rouage dans un mécanisme de corruption, il va devenir sujet agissant et mettre sa culture de violence au service d’une ambition de rachat, rejoignant ainsi le romantisme noir des actes de désespoir sacrificiel...Un homme, une femme, une rencontre, la naissance du sentiment amoureux, vieille rengaine des récits romanesques ou populaires...

Ce qui empêche le film de se couler dans le moule d’un genre traditionnel tient au talent pictural avec lequel Adilkhan Yerzhanov crée un monde homogène dans lequel l’environnement, figé dans sa permanence, présence massive sans être oppressante, semble «observer» l’humanité .. Il m’a fait penser à une scène théâtrale où sont assemblés les éléments conflictuels qui vont se résorber en catharsis (façon hollywoodienne, pour faire simple!)...La mise en scène procède par séquences longues, souvent énigmatiques, dont le rythme est à l’image d’une société conformiste, peu portée sur les remises en cause d’un statu quo qui profite aux puissants comme aux mafias (les mêmes?).. La forme paraît confuse parfois, mais elle donne un sens à une tragédie située quelque part entre noirceur absolue et éclats burlesques, «allégée» aussi par des scènes de tragicomédie débridée...Il y a du Shakespeare dans cette approche!.. Toute proportion gardée, bien sûr..

Quant à l’ambition derrière l’entreprise, il convient d’en saluer l’audace. Le propos politique, même sous une forme «prudente», ne peut qu’égratigner le/les pouvoir/s en place: qui est cet «homme en noir », celui sur la grande affiche à moitié déchirée? Le même auquel il est fait mention à plusieurs reprises en relation avec l’enquête policière?...Homme politique, responsable régional?..Ce propos est certes dilué mais il est là, en filigrane, dans la représentation d’un pays confronté à la corruption généralisée comme aux dérives mafieuses..La référence au déplacement de populations kurdes pose aussi question: rappel que le Kazakhstan a été depuis l’époque communiste un lieu d’exil forcé?

En contraste avec cette noirceur, le cinéaste renouvelle ce qu’il avait si bien réussi dans son film précédent: utiliser les arts graphiques, en l’occurrence des dessins tracés avec légèreté, aux formes et couleurs douces (ah le rendu grâce à «l’herbe de la steppe»!..Quel beau titre cela aurait fait!)...et aussi le jeu, symbole d’innocence(?), initié dès la première séquence dans le champ de maïs, activité ludique à laquelle se livre un couple (colin maillard!)..et un enfant.. qu’ils poursuivront jusque dans les paysages enneigés de l’avant dernière séquence (quel travail sur la photo! Superbe!)... S’agit-il d’un fantasme de «naissance» d’un nouveau monde?.. Peut-être..

En conclusion, ce qui (me) fâche(beaucoup): le titre!...Pourquoi le choix de la langue anglaise? («Sad, sad..!» dirait un Président d’aujourd’hui!). Particulièrement idiot! ( ma version)... Il y a vraiment un problème chez certains distributeurs français, d’autant plus navrant que la caution littéraire de ce film est française: «L’esprit des Lois» de Montesquieu..penseur qui certes parlait l’anglais (comme un Français?) mais ne l’écrivait pas (à ma connaissance).. Il y avait tant de possibilités originales de titre dans ce film foisonnant!..Courte vue, pour le moins! Dommage...

Des animaux et des hommes: une ballade japonaise...

«L’Infirmière» de Kôji Fukada.

Prévisionnement virtuel du 03/06/2020.

Cinéaste-phare (avec Ryùsuke Hamaguchi) de la «nouvelle vague» du cinéma japonais, Kôji Fukada m’avait laissé un souvenir marquant, celui de son formidable «Harmonium» (2016). Film étrange, à l’âpreté maîtrisée, échappant à la facilité des poncifs réducteurs, gros du poids des incertitudes d’un scénario riche en non-dits et en ellipses, «Harmonium» plaçait d’emblée son réalisateur-scénariste parmi les continuateurs d’une grande tradition cinématographique...

Grand était donc mon intérêt pour ce nouveau long, «L’Infirmière», titre à la simplicité sans doute trompeuse car ouvert à tant de déclinaisons possibles...La même actrice, Mariko Tsutsui, incarne le rôle-titre.. On retrouve son jeu, distancié, exprimant à la fois l’ouverture aux autres et la tentation du repli sur soi, à la merci des gouffres intérieurs qu’on devine..Comme pressenti, le non-dit et l’ambiguïté vont donner au parcours dramatique d’Ichiko Shirakawa (nom de l’infirmière, en fait une sorte d’auxiliaire de vie!) une tonalité sombre, voire pathétique...Le scénario déroule les conséquences funestes qu’aura l’enchaînement de petites fautes de clairvoyance de la part d’Ichiko..tandis que la mise en scène, implacable dans son rendu du «piège» qui se referme sur l’innocente(?), cadre avec maîtrise sa descente aux enfers..

Le film ouvre sur un générique obscur et le titre apparaît tandis qu’une cigarette se consume en gros plan, lentement..Belle image, chargée de sens équivoque...Tout ce qui va suivre sera-t-il comme la fumée, condamné à disparaître?...Pourtant les premières séquences infirment ce pressentiment délétère. Rien dans la vie personnelle ni dans les activités professionnelles d’Ichiko ne semble «clocher»..Une normalité «petit bourgeois» s’installe que la mise en scène du cinéaste va subtilement détourner pour instiller un malaise indéfini, une forme d’inquiétante étrangeté commence à imprégner le monde d’Ichiko (l’obscurité traversée par la lumière crue d’un néon extérieur détraqué signale un dérèglement à venir..ou déjà à l’œuvre)...

Une fois les données «objectives» relatives au monde d’Ichiko en place, le film va prendre une direction à la fois classique (la mécanique de la destruction d’une vie..) et marquée par la tentation de l’expressionnisme (la couleur rouge, marque Indélébile d’ostracisme social, ou les passages de la lumière vers l’obscurité..).. Il va aussi se singulariser culturellement par des références appuyés aux mythes folkloriques du Japon.. En témoigne une étrange séquence (un rêve-cauchemar!) dans laquelle Ichiko devient un chien. Or on sait l’importance des mythologies animalières pour les Japonais. Certains animaux seraient doués de pouvoirs magiques: le renard..ou le chien (parmi d’autres!)..Ainsi le chien à visage humain, symbole maléfique et/ou bienveillant, parcourrait les villes à la tombée de la nuit...Il y a aussi la double visite au Zoo, occasion pleine d’ambiguïté de «discourir» sur les attributs virils d’un rhinocéros!...plaisante(?) façon de relier une observation anatomique à la croyance populaire selon laquelle les testicules du chien viverin (le tanuki!) servent à de multiples usages...et aussi introduire la confidence intime faite par Ichiko à Motoko, son «élève», révélation qui s’avèrera fatale lorsque les éléments disparates du drame se noueront..

Bien d’autres manifestations de l’appétence des Japonais pour les fantasmes animaliers parcourent le film...Une autre séquence, difficile à interpréter pour nous, est exemplaire: Ichiko et Motoko miment, bouche arrondie, l’action d’inhaler/avaler l’air comme le ferait un poisson..hors de son élément!..Rappel de l’importance de la carpe dans la culture du pays?...Certaines scènes renvoient à la présence d’une réalité «parallèle»: Ichiko gifle ce qui semble être le fantôme de Motoko qui la frappe en retour; Ichiko s’écroule dans l’herbe, secouée de convulsions; on accourt, il n’y a personne autour d’elle!...Autre belle séquence riche d’interprétations: Ichiko est cadrée de dos, s’avançant dans une eau calme (mer, lac?) jusqu’à presque disparaître dans l’élément liquide. Disparaître (suicide?), se purifier et renaître (?). Pas de réponse..

Si j’insiste beaucoup sur la présence de «l’inexplicable», je n’en néglige pas pour autant la profondeur d’un fil scénaristique plus traditionnel..La peinture d’une société dysfonctionnelle: la structure familiale n’est plus solidifiée par un couple père-mère stable (le seul couple «traditionnel» prêt à se former va être brisé par le scandale!); la presse à sensation s’acharnera à détruire, sans égards pour les êtres, ni pour la vérité! Le mensonge est omniprésent, la vérité modelable.. Jamais l’aveu libérateur ne sera fait: «J’aimerais m’excuser!».. «Ça n’a pas de sens, à quoi ça servirait?»...La contrition n’appartient pas à ce monde..

Belle œuvre que cette réalisation..La longue scène de fin m’a impressionné. Elle est le pendant de la fumée de cigarette du générique de début: le visage d’Ichiko au volant de sa voiture, reflété longuement dans le rétroviseur extérieur, regard dirigé vers l’arrière, sans expression..Reflet du saccage d’une vie ou amorce d’un devenir possible.

Rien ne se crée, tout s’interprète!...Vraiment impressionnant!

«....tout était gratuit, sauf la lumière !»

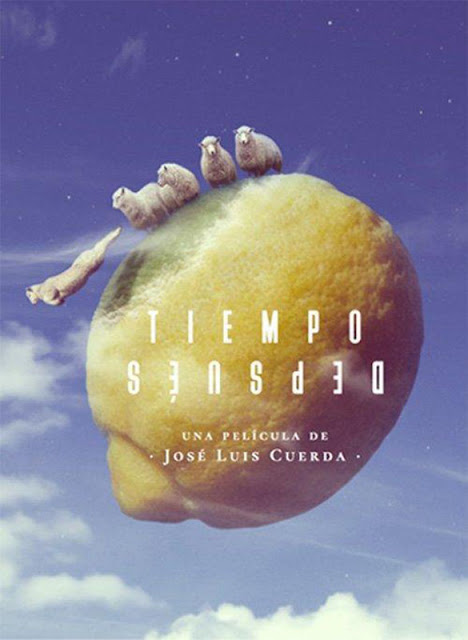

«Tiempo después» de José-Luis Cuerda.

Prévisionnement virtuel du 03/06/2020.

De ce vieux routier du cinéma espagnol, je ne connaissais qu’un seul film, «La Lengua de las Mariposas»/«La Langue des Papillons»..Tourné en Galice et sorti en France en 2000, il m’avait intéressé par la qualité de son interprétation et aussi par la présence de la vieille langue galicienne puisque c’était l’adaptation d’une nouvelle (trois en fait!) écrite en galicien par Manuel Rivas, auteur prolifique...

Pas d’attente particulière de ma part donc..Le titre ( Temps d’après, en bon français) avait le charme désuet (jeu de mots involontaire!) du temps passé et des renouveaux indécis..Fable politique, fantaisie légère, regard personnel..?.. La gamme des possibles était vaste.. Grande à été ma surprise d’être propulsé en l’an 9177(!)(pourquoi une telle date, les chiffres auraient-ils un sens?) et de découvrir, sur écran large, un monde «d’après» ressemblant plutôt à celui de bien avant!..Rien ne semble avoir changé, hormis peut-être la technologie que le scénario (écrit par le cinéaste lui-même) a gommé de cet univers.. Il s’agit donc bien d’une fantaisie, trempée dans la veine d’une sorte de science-fiction «cheap», que «Tiempo después» propose..

J’ai immédiatement pensé aux Monty Pythons..bien que leur univers, très anglais, soit celui de (bien) avant, coloré de la «modernité» de son époque de production.. Cette impression est revenue souvent au cours du film, mélangée à d’autres (possibles) sources d’inspiration ou de parenté...comme la longue séquence de découverte de l’intérieur de la «forteresse», un long couloir arpenté par un improbable couple d’officiers de sécurité (un général et un simple «trouffion»!) comportant de nombreuses portes ouvrant sur des activités humaines..Un indéfinissable parfum de Luis Buñuel imprègne cette scène d’exposition..

Quant au fond d’une fantaisie (parfois) débridée, aux nombreuses saillies difficiles à interpréter pour un spectateur (très) extérieur, il est bien sûr politique.. José Luis Cuerda (né en 1947!) n’a pas cherché la vraisemblance dans ce pseudo essai de science fiction.. Son imaginaire sonne assez plan plan.. Il reste ce qui ressemble à une œuvre-bilan, affinée, peut-être, grâce à une réflexion maturée au cours des années..Son constat: rien ne change, la société s’accommode des bouleversements pour rester la même..Fallait-il le biais d’un film aussi simpliste pour le faire?

Ce qui sauve (le fameux «saving grace» des anglophones!) «Tiempo después» n’est pas ce fond, mais plutôt des agréments de forme: un humour léger, presque primesautier, d’excellents acteurs, des éléments de décor (Monument Valley comme arrière-plan visuel!)...et des dialogues à la résonance d’aujourd’hui: «La police municipale, vous êtes vicieux!», «La vie c’est soustraire des jours jusqu’à la mort!» et surtout un bijou de conclusion: «...tout était gratuit, sauf la lumière!»....Impression très mitigée donc...Je n’ai pas vraiment adhéré au film...ce qui n’enlève rien à sa spécificité d’ Objet Cinématographique Non Identifié!

À la recherche d’un humour perdu?..Peut-être...

«143, rue du Désert» d’Hassen Ferhani.

Prévisionnement virtuel du 03/06/2020.

Jeune documentariste algérien, Hassen Ferhani, avait retenu l’attention avec son premier long, «Dans ma Tête un Rond-point» (2015)..Un titre intriguant, qui, déjà, soulignait une grande originalité dans les intentions de «jouer» avec la captation d’une certaine réalité... Loin des abattoirs d’Alger, ce nouveau regard se porte sur l’immensité du Sahara algérien traversé par une Transsaharienne, «La route de l’Unité Africaine», qui mène jusqu’à Tamanrasset!...Pourtant, le choix du réalisateur n’a pas été celui d’une sorte de «road-documentary» (pardon pour le néologisme!). C’est au contraire le versant caméra-statique qui nous est proposé...Jamais nous ne quitterons une sorte de café-restaurant au confort spartiate, au 143 (pourquoi ce numéro?), comme posé sur le bord du ruban d’asphalte conduisant vers l’infini, au milieu des dunes et ergs, sous le soleil implacable, battu par les tempêtes de sable..Un petit arbre solitaire devant le « commerce» aux murs écaillés, quelques objets abandonnés alentour, des cailloux, du sable...Des véhicules qui tracent leur route, parfois s’arrêtent...L’attente..

Dans cet endroit improbable, il y a la vie aussi. Elle a un nom, Malika (la Reine!), femme proche de la fin de sa propre route qui tient avec malice et pugnacité un commerce de bouche, activité qui est toute sa vie...Étonnant personnage que cette Malika! Engoncée dans une vaste robe informe, elle ne laisse voir que son visage, usé par la dureté de l’existence, habité par des yeux qui semblent capables de tout voir, de tout comprendre. Une chatte, deux chiens sont ses seuls compagnons de vie....Voilà la matière avec laquelle Hassen Ferhani a construit un film au rythme lent, aux silences prolongés, aux dialogues insignifiants...et aussi très éclairants...Sa caméra a capté ce qui me frappe comme étant l’essence même de la force de vie en milieu hostile: une énergie latente appuyée sur le rempart d’un humour subtil qui relativise la dureté de vivre..

Le pari du cinéaste était risqué. L’ennui peut naître d’une répétition trop mécanique des non-événements du quotidien. Or au contraire, les facettes multiples de la personnalité de Malika, ses ombres comme ses foucades, se combinent avec bonheur pour dessiner le portrait d’une femme attachante..et attachée à sa part de mystère...Quant aux divers clients de passage, leurs (petites) singularités illustrent avec pittoresque les traits marquants d’une société en recherche d’équilibre...Une séquence, la première du film, a retenu mon attention: l’échange animé entre Malika et un client (omelette-thé!) à la faconde irrépressible, appelant la bénédiction divine à chaque tour de phrase, les laissant comme vidés de toute substance..Cet homme s’amusait-il devant la caméra ou bien vivait-il sa vérité?...Humour inattendu?

La vérité de ce film est sans doute à chercher en creux dans les fêlures apparues chez Malika. Ses angoisses dites ou suggérées, son indécision devant les choix de l’avenir, ses doutes, ses (pieux?) mensonges tissent le fil d’une personnalité loin d’être d’une seule pièce...En cela elle nous ressemble. C’est la force de «143, rue du Désert». ....Intéressant!

(20 juin)

Retour des salles obscures: la Lumière revient!...enfin!

Chers Amis des 24 images-seconde... Le CVL rouvre Lundi... Ciné-Lundi va donc reprendre avec les films qui étaient programmés avant l’interruption... Le 22, nous aurons «Deux», premier long de Filippo Mesneghetti, le Franco-italien, dans lequel brille un superbe couple d’actrices, Barbara Sukova et Martine Chevallier... Puis, le 29, ce sera l’étonnant «Jinpa, un Conte tibétain», film sino-tibétain de Pema Tseden, dont c’est le 6ème long métrage!... J’ai présenté ces 2 films: le premier à l’occasion du compte rendu des Rencontres Cinématographiques de novembre dernier et le second lors du Prévisionnement de janvier 2020... Je ne serai pas présent lundi prochain (séjour breton!), mais serai de retour pour le 29.

À bientôt de vous revoir

Alain Le Déan.

5 mai

Derrière le confinement, la vie...

Chers Amis encore confinés... Situation étrange: le cinéma est à l’arrêt, nous faisons tous du sur-place...Or le Cinéma, lui, se porte bien..et avance. Les sorties prévues (et de facto reportées) sont nombreuses, la qualité des films remarquable!.. En témoigne le nouveau Prévisionnement virtuel qui vient de se terminer. Nous sommes peu nombreux à y avoir accès, je sais. Les distributeurs verrouillent ces accès: durée très limitée, codes, mots de passe, un seul visionnement pour certains films, plus de liberté pour d’autres... Les petits écrans (un i-pad «haut de gamme» dans mon cas) ne peuvent rivaliser avec le recul et l’ampleur d’une salle de cinéma.. Ces copies numériques ont, parfois, des ratés (elles peuvent aussi être de très belle qualité!)... Toutes ces imperfections prises en compte, un point positif reste à souligner: la vie en 24 images-seconde continue!

Je vais vous faire suivre les comptes-rendus des quatre films, siglés GNCR, que je viens d’envoyer à l’ACC...Ils sont très favorables comme vous le constaterez...Si vous souhaitez les envoyer à d’autres personnes, n’hésitez pas. Je suis loin d’avoir les adresses de tous les Amis!

Quant au retour du Lundi auquel nous sommes habitués, je ne peux, hélas, que l’imaginer, pas encore l’envisager...... Très amicalement,

Alain Le Déan.

Énorme»...

Prévisionnement virtuel du 01/05/2020.

«Énorme» de Sophie Letourneur.

Remarquée pour son premier film, «La Vie au Ranch», sorti en 2010, Sophie Letourneur revient avec un quatrième long au titre pesant son poids d’originalité potentielle: «Énorme»!.. Marina Foïs et Jonathan Cohen «débarquent» dans cette aventure avec leur persona déjà bien lissée par par de nombreuses expériences de cinéma.. Dire que la surprise est grande serait travestir la réalité d’une amusante pochade sur un sujet aux «contours» parfois inattendus.. On reste néanmoins dans les limites d’une comédie qui flirte avec les représentations dans l’air du temps: un certain mauvais goût, des personnages restés dans l’antichambre de l’âge adulte, un ton coincé entre humour soft et délires sages (car empêchés de déborder par un montage au cordeau!). On est dans le propre et le convenu, tout en faisant sentir que l’équilibre de l’édifice est bel et bien menacé par un vent de mauvais esprit..vite essoufflé!..formatage oblige!.. C’est pour moi la limite du film, et un vrai regret car il laisse apparaître, dans certaines séquences, des pointes de burlesque qui, nourries par d’autres inflexions du scénario, auraient pu permettre à «Énorme» de répondre aux injonctions de son titre!

Au chapitre des réussites, il y a, heureusement, de solides plus(+).. Les acteurs d’abord: Marina Foïs est une bien belle valeur sûre. Elle m’a étonné dans un rôle tout en entre deux, absence aux tracas du quotidien et présence aux appels de la chair. Sa naissance aux réalités de la vie se double de la symbolique de l’accouchement. Est-ce forcer le trait que d’y voir une intention?..Le parallèle m’a cependant frappé...Son jeu tout en retenue donne à son personnage une vérité qu’on pourrait appeler «un je ne sais quoi qui exprime beaucoup de choses»... Quant à Jonathan Cohen, parfait représentant de ceux dont on dit: «ils sont trop!» (sans jamais chercher à regarder derrière le masque), sa prestation est à la fois horripilante et aussi touchante. L’évolution du «type» qu’il incarne peut manquer de subtilité, mais il a une vraie présence qui emporte le film jusqu’à ses limites..Difficile de contester une évidence!..

La mise en scène, par son rythme, m’a semblé répondre au besoin de coller au caractère dissonant d’un couple hors norme. Le résultat ne manque pas de saveur visuelle. Il lui donne une identité ancrée dans les aspirations du temps présent, relevées, comme pimentées par des clins d’œil à une autre époque du cinéma.. Entre le charme de l’entre deux et un sentiment d’inachevé, «je m’balance»...Le générique final sur la musique de Ravel (je crois!) est un bonheur auditif.. Ce plus fait pencher la balance!

Alain Le Déan.

«Israël, le Pays Interdit. Partie 1: Kippour» de Jean-Pierre Lledo.

Prévisionnement virtuel du 29/04/2020.

Documentaire-fleuve qui prend la forme d’une quête personnelle..Trouver une réponse à une douloureuse question que, par commodité, on peut qualifier d’identitaire: pourquoi le refus d’Israël de la part du cinéaste alors que l’on porte en soi les racines de la religion qui l’a fondé!

Le premier chapitre de cette quête porte un titre: Kippour, le Grand Pardon. Il est emblématique de l’esprit qui le porte: la Réconciliation..Ce long voyage vers les sources est construit comme un parcours d’initiation. Il procède par étapes...D’abord la recherche de la famille..et les retrouvailles, marquées par des récits tragiques d’expériences personnelles...Puis le cercle s’élargit: comprendre ces lieux qui, divers témoignages aidant, dégagent des strates d’Histoire révélant un sens qui va, petit à petit, nourrir un sentiment d’appartenance (... «sous la terre sont enfouies les réponses à mes questions..»!)...Jérusalem devient un objet de fascination: la réponse est là!..et bien qu’elle ne puisse (encore?) être formulée avec des mots, elle se dessine par la confrontation avec les émotions ressenties devant le dévoilement des paysages dans lesquels sont visibles et sensibles les marques d’une Histoire qui entremêle les apports des trois religions monothéistes..

Le film prend alors le contrepied du titre, Le Pays Interdit, et son évolution se nourrit du ressenti face au caché qui dissimule la vérité derrière chaque coin du paysage, de la terre, des édifices...Le voile de l’interdit se déchire et Jean-Pierre Lledo peut regarder en face les implications du mot «colonisation», mur devant lequel il avait jusque là butté...Regarder derrière cet obstacle devient une ardente nécessité, et le caractère monolithique de ses composants idéologiques, façonnés par l’Histoire et ses ombres, semble se décomposer séquence après séquence..Ainsi le long épisode de la transformation des anciennes Écuries de Salomon (qui en fait n’auraient jamais existé sous cette forme!) en mosquée d’aujourd’hui révèle la volonté de taire ou de refuser les évidences historiques pour imposer une représentation des choses, pas entièrement fausse, mais suffisamment biaisée pour travestir la vérité de l’Histoire!

La question, quasi existentielle, qui se pose au cinéaste concerne la pertinence de ce qui est appelé une colonisation par Israël de territoires où l’état juif n’avait pas sa place..Le but de la quête est alors tracé: interroger le bien fondé de ces «évidences» historiques et souligner ce qu’elles sont, en grande partie(?), c’est à dire des formes de manipulations plus ou moins subtiles, ouvertes à l’idéologie, et qui nourrissent les certitudes et croyances jusqu’au-boutistes d’aujourd’hui..

La dernière séquence, toute en symbole d’humanité, montre le chemin parcouru depuis l’arrivée dans le «pays interdit» du couple père-fille (prénom Naouel, étymologie arabe!)...Elle montre les quatre espèces traditionnelles qui, réunies en un même faisceau, symbolisent l’unité du peuple juif, sinon la tolérance à l’égard des autres(!): citron, feuille de palmier, myrte et saule... Après l’évocation rapide de la Fête des Cabanes, celle qui conclut les cérémonies du Kippour, une feuille de route se dessine que les autres parties du documentaire ne manqueront pas d’explorer...De quelle façon? Ce sera à voir. Peut-être...

Après une mise en place que j’ai trouvée un peu convenue, voire languissante, ce «Pays Interdit..» a capté mon attention grâce à l’évolution du regard inscrit dans la sincérité de la démarche...Mon regret est de ne pas avoir pu trouver le temps de regarder les trois autres épisodes!

Alain Le Déan.

«Family Romance LLC» de Werner Herzog.

Prévisionnement virtuel do 02/04/2020.

Un film qui surprend, charme et émeut!.... Werner Herzog, celui que François Truffaut désignait comme «le plus important de tous les cinéastes vivants», à tourné, au Japon et en langue japonaise, une histoire pour le moins inattendue, située entre fiction et approche documentariste, que son titre, faussement banal, identifie comme une romance familiale..Terrain connu..Sauf que les trois lettres qui suivent , LLC, (c’est à dire Limited Liability Company) suggèrent un tout autre sens!

De fait, la longue séquence d’ouverture laisse présager une bleuette aux couleurs traditionnelles du film léger: une superbe journée de printemps, la beauté des cerisiers en fleur, un père éloigné (Ishii) qui retrouve sa fille (Mahiro), perdue de vue depuis 10 ans, les familles célébrant la Fête d’Hanami sur l’herbe douce...C’est très beau, sans ostentation.. Pourtant quelque chose «cloche». Ishii, le père (un acteur non professionnel semble-t-il, Ishii Yuchi, même prénom!) paraît mal à l’aise..Mahiro, «sa» fille, 12 ans (Mahiro Tanimoto, même prénom, non professionnelle elle aussi?) passe et repasse, cachée par la foule, devant son père, avant de lui permettre de l’apercevoir enfin..Elle porte un vêtement, sorte de cape affublée d’oreilles dressées, évocateur du bestiaire traditionnel japonais.. D’abord on se laisse prendre par l’émotion affectée de ces retrouvailles touchantes (car chargées d’incertitudes), mais son caractère factice sera vite révélé par l’évolution du scénario... La suite du film va nous conduire, de dévoilements en fausses pistes, jusqu’à la très belle séquence finale qui mêle vérité, illusion et symbolisme...C’est du beau travail ,rendu sans recours à des effets de mise en scène ostentatoires, tout en honnêteté, simplicité et intériorité..

Parmi les nombreuses séquences qui se réfèrent aux spécificités de la culture japonaise, il y en a une qui m’a singulièrement frappé, celle de la prière dans le sanctuaire dédié au Renard: («le Renard a le pouvoir de changer la réalité..» commente Ishii, les mains jointes devant l’autel, en s’adressant à une femme désireuse de changer d’époux ). Or on sait que, dans le Shintoïsme japonais, le Renard est un esprit surnaturel, doué du pouvoir de métamorphose, capable, entre autres dons, de se changer en femme pour séduire un homme!...Je me suis alors souvenu du vêtement porté par Mahiro lors de la première rencontre avec Ishii...J’ai eu aussi l’impression que parmi la galerie de personnages qui peuplent le film plusieurs avaient les traits particuliers qui caractérisent le Renard: visage étroit, yeux rapprochés...S’agit-il d’une impression sans fondement ou d’un simple hasard?..Peut-être!...Une dernière remarque concerne les deux épisodes centrés sur des oracles. D’abord sous la forme attraction de foire: Ishii et Mahiro succombent à la tentation d’interroger un oracle-dragon de pacotille derrière sa boîte vitrée..Sa réponse est sans singularité..Puis, plus intéressant, Ishii accepte d’accompagner la mère de Mahiro (une renarde?) pour rendre visite à une vieille femme-oracle. La séquence est singulière, presque comique. Les propos de l’Oracle sont sans queue ni tête...Était-ce un piège?...Ce film vibre à l’abri d’ombres inconnues. Elles font une grande partie de son prix..

Je pense beaucoup de bien de ce «Family Romance...». Son sujet apparent avait déjà été abordé, il y a quelques années, dans un film de Yórgos Lánthimos, «Alps»....C’était plus ambitieux et beaucoup moins réussi!

Prévisionnement virtuel du 14/05/2020:

«A perfectly normal Family» de Malou Leth Reymann.

Un sujet (très) dans l’air du temps pour un film danois qui navigue, prudemment(?), au large des excès de la dramatisation.. Ce choix raisonnable est résumé par le titre qui joue sur la gamme des fausses pistes comme sur celle des chemins balisés: «une famille parfaitement normale»!.. Après des séquences d’ouverture au charme sucré, presque suranné, l’impression s’installe que le titre n’était pas un leurre..La normalité familiale promet d’être un fil conducteur, rythmé par des inserts vidéo d’un bonheur simple lié à la petite enfance, que j’ai trouvés, parfois, à la limite de la pertinence.. Pas d’effets de mise en scène, banalité et normalité dominent le quotidien rendu sans apprêt.. Du fonctionnel et rien d’autre.

Quand «l’orage» arrive (il fallait bien rompre cette monotonie!), on pense qu’un changement de ton radical va porter le bouleversement familial vers des zones de turbulences propices aux drames.. De fait, le drame (changement de sexe!) prend forme principalement à travers le personnage d’Emma, la plus jeune des deux filles (superbe prestation d’actrice!), sans pour autant affecter la retenue avec laquelle la réalisatrice a conçu son approche d’un sujet au fort potentiel perturbateur d’harmonie.. La logique du titre s'impose: l’anormalité n’est finalement qu’un avatar de la normalité..S’adapter, accepter, renouer avec cette pratique qui cimente l’unité familiale: immobiliser les instants de bonheur en les enregistrant!..par vidéo interposée d’abord, puis, signe de modernité(?), par un selfie sur un pont londonien.

Il y a quelques décennies, Susan Sontag avait, dans un essai qui a marqué son temps (les années 70!), souligné la parenté de la photographie avec la mort..Cette image a surgi comme un palimpseste sur mon ressenti de la dernière séquence.. Réaction très personnelle certes, mais aussi, peut-être, signe de mon embarras devant le refus (assumé, je pense!) de donner à voir et sentir toute l’ampleur des dévastations intimes perpétrées par un choix brutal de rompre avec l’ordre «naturel»(?) des choses... Pas de positionnement doctrinal de ma part. Rien qu’un sentiment.

Pas d’enthousiasme donc. Pas de rejet non plus..L’acteur-actrice qui incarne le «père» (Thomas-Agnete) est très convaincant(e). Sa prestation permet au film d’avoir une assise crédible. Quant à Emma, belle découverte, son malaise existentiel fait tanguer le nouvel équilibre qui se met en place entre les membres d’une famille, la sienne, recomposée dans une improvisation peu stabilisante...Son constant va-et-vient entre rejet et acceptation fait de son personnage une énigme que le simplisme de la séquence de fin londonienne (qu’on pourrait qualifier d’Hollywoodienne) rend encore plus lisse...Une famille normale!!...Vraiment?

Faire surgir le caché ou comment jouer avec l’invisible...

«Vers la Bataille» d’Aurélien Vernhes-Lhermusiaux.

Prévisionnement virtuel du 20/05/2020.

Film ambitieux dans la forme comme pour le fond, ce premier long métrage (tourné en Colombie, semble-t-il), est situé historiquement par un insert dès la première image: 1863..Après une séquence d’ouverture incandescente, nerveuse (...et un «amusant»(?) télescopage avec notre actualité: le personnage central, un photographe, porte un masque de protection sur le visage!), l’action est transposée au Mexique où une dramaturgie complexe se déploiera autour d’une quête singulière, vaine et dérisoire, trouver les lieux de combat pour photographier la guerre comme jamais on ne l’a fait!

1863, Mexique... L'histoire nous enseigne que nous sommes au cœur de l’expédition militaire, voulue par Napoléon, le troisième, afin de conquérir un empire, taillé pour promouvoir les intérêts européens sur le continent américain. Le corps expéditionnaire se heurte à une violente résistance de l’armée mexicaine; des combats, sauvages, ont lieu...des massacres de population civile aussi... D’où un désir de filmer la guerre et ses horreurs, ambition qui s’avérera une coquille vide car dissimulant un malaise bien plus profond, celui de la pulsion de mort qui habite le photographe, personnage obsédé une tragédie intime..

Malik Zidi incarne cet homme qui a abandonné femme et famille ainsi que le confort matériel apporté par la notoriété professionnelle à laquelle il a accédé.. Le voyage a donc un prétexte: filmer la guerre comme aucun photographe n’avait su (pu?) le faire avant.. La «vérité» sera autre, et l’évolution du scénario nous livrera un être tourmenté, possédé par des images qui se superposent à celles de sa pratique quotidienne, s’accrochant à une forme de Graal dont la poursuite est devenu obsessionnelle...L’acteur (que je ne connaissais pas), par son jeu à la fois contenu et expressionniste, livre une performance solide, toute en nuances contradictoires...

Quant au projet cinématographique lui-même, il convient d’en louer l’originalité et la prise de risques qui en découle...Une écriture allusive (A. Vernhes-Lhermusiaux est aussi le scénariste!) qui dit peu, montre beaucoup et ne s’encombre pas d’envolées explicatives... Une mise en scène qui alterne un certain classicisme et les mystères dispensés par une caméra-regard qui enregistre en suggérant l’ailleurs...Plutôt intéressant, même si les ellipses (qui abondent!) m’ont souvent gêné par la perturbation apportée à la clarté du récit...L’aspect symbolique de la captation du réel par l’œil, qu’il soit humain ou celui de la «chambre», parcourt les 90 minutes du film depuis le «Je t’ai à l’œil!», lors de la première rencontre avec Pinto (peindre!), le mexicain, jusqu’à la conjonctivite du photographe, en passant par l’œil du cheval ou celui de la «boîte...Des clins d’oeil(!) ou des petits «cailloux» semés le long du chemin..pour le retrouver(?)

Un détail, historique celui-là, m’a intrigué: le personnage du Général Trochu (superbe incarnation de...Thomas Chabrol!), supposé être le commandant du Corps Expéditionnaire..Or, ce Trochu (fameusement raillé par Victor Hugo: Trochu, participe passé du verbe Trop Choir!), n’a accédé au grade de général qu’en 1866...et n’a jamais commandé au Mexique!...Que faut-il en déduire?... «Vers la Bataille» (quel beau titre!) ne serait-il pas autre chose que ce que son déroulé suggère?...Et si la toute dernière image, celle qui superpose le père et le fils (Lazare!) dans un cadre d’après la mort (?), nous indiquait une autre voie!... Je m’avance peut-être...mais ce film fourmille de chemins de traverse et d’illusions de réalité...

Malgré quelques réserves portant sur le montage, mon impression d’ensemble est très positive...Pas encore souligné , mais ce cinéaste est un sacré photographe! Il a l’œil de celui qui sait faire surgir le caché du fouillis des formes...

Alain Le Déan.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire